Les arbres que nos grands-parents contemplaient ne sont plus les mêmes que ceux décris à nos enfants. Nos aïeux n’avaient pas les outils nécessaires pour connaître ces êtres majestueux. La science et l’observation fine ont bouleversé notre compréhension de leur fonctionnement. Aujourd’hui, nous plongeons dans la vie intérieure des arbres. Guidés par nos deux experts forestiers du projet Cœur de Forêt Sud-Ouest : Hyacinthe et Thierry.

Hyacinthe, formée à nos côtés, nous montre l’importance de comprendre les rouages des arbres : leur anatomie et leur nutrition. Thierry, après avoir exploré les techniques de débroussaillage, capte notre attention sur les processus d’adaptation des arbres face aux dérèglements climatiques.

Ensemble, ils vont faire de vous des experts de la vie cachée des arbres.

D’après le chercheur en écologie forestière Jacques Tassin : « Au cours de l’évolution, les arbres ont suivi leur propre histoire de manière parallèle à la nôtre. C’est un monde différent, tout aussi riche, mais incomparable. Les arbres nous offrent un exemple d’altérité absolue. » Ensemble, découvrons ce monde où vivent les arbres au fil des saisons. Plongeons au cœur de leurs structures et de leurs métabolismes, ensemble des réactions chimiques internes, invisibles à nos yeux, mais qui font de l’arbre et du végétal des êtres vivants fascinants.

Souvent cachées, les racines sont le plus souvent constituées de deux parties distinctes :

Le pivot, qui sert d’ancrage, est la racine principale verticalement enfoncée dans le sol.

Les racines latérales, quant à elles, prospectent les couches de sols à leurs portées pour en tirer le maximum de ressources.

Au bout de chacune de ces racines, se trouvent les radicelles : de petites racines. Celles-ci absorbent l’eau et les éléments minéraux contenus dans le sol. Pour remplir cette mission, les radicelles sont aidées de la partie chevelue et des mycorhizes, partie des racines où il y a une collaboration fine des arbres avec des filaments de champignons du sol.

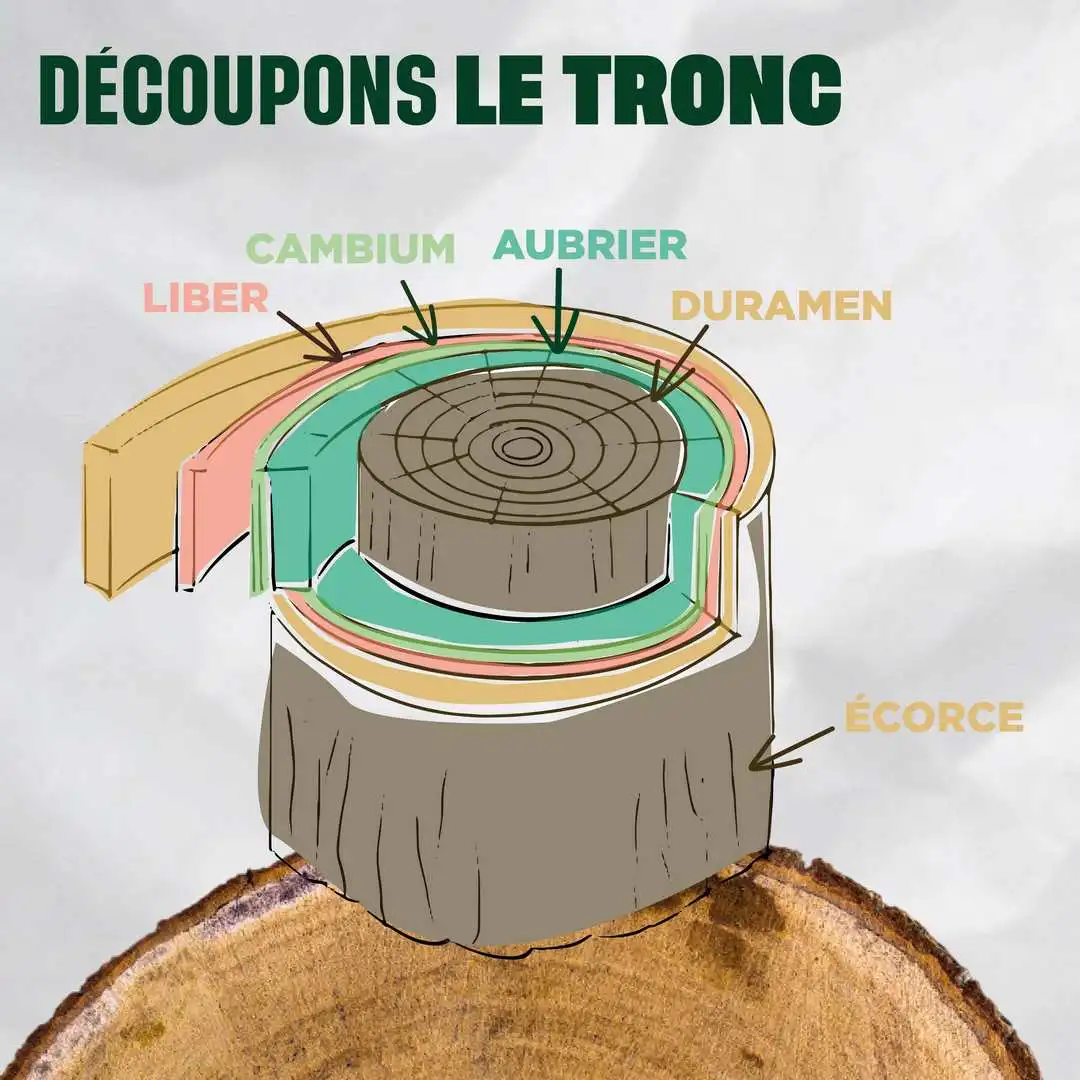

Au centre du tronc, nous trouvons le duramen. C’est le “bois de cœur”, la partie la plus dense du bois. Le duramen est l’élément de soutien central de l’arbre.

Collé à lui, c’est l’aubier, qui représente le système conducteur de la nourriture, qui se nomme aussi la sève brute.

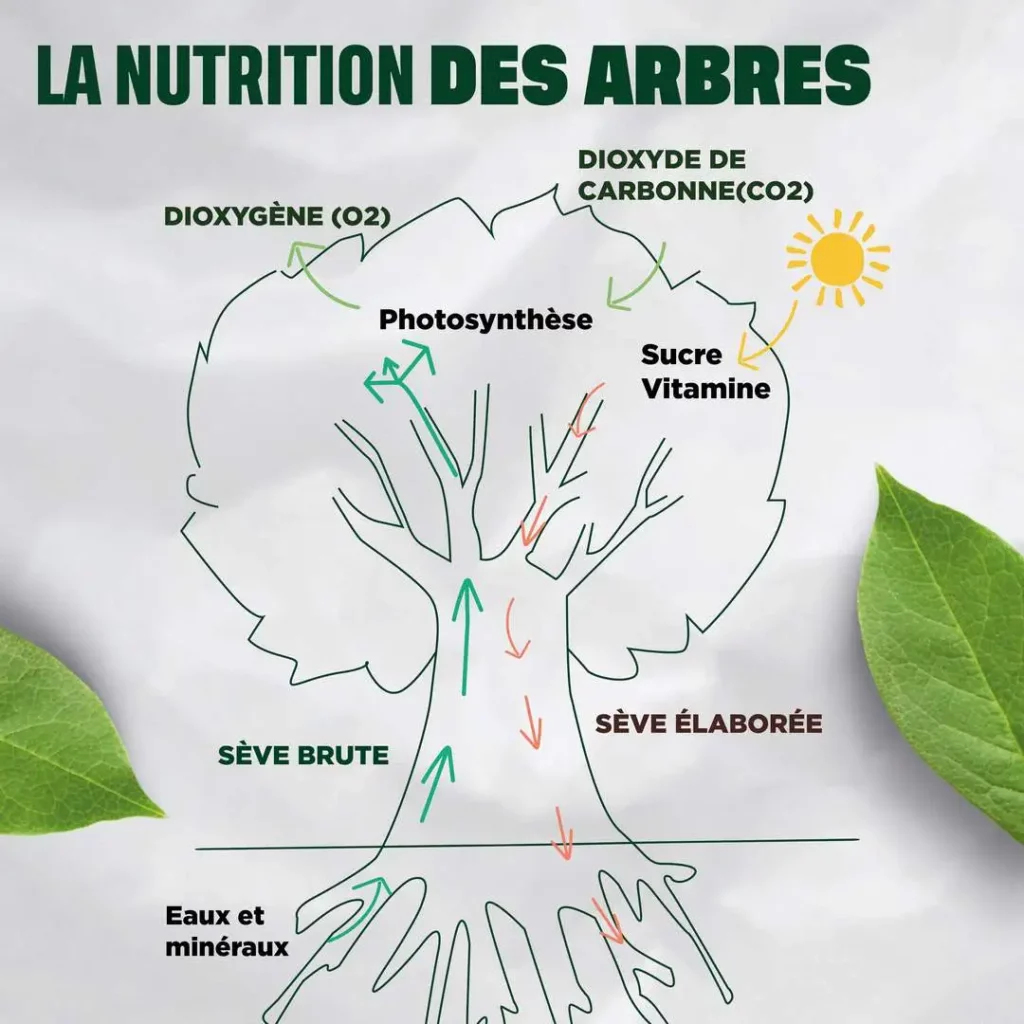

Cette sève brute est constituée de sels nutritifs dissous dans l’eau, un mélange prélevé du sol par les racines. Le xylème, ensemble de vaisseaux conducteurs, achemine la sève brute vers le haut de l’arbre.

Le cambium est la partie suivante, un tissu végétal marquant la limite entre le bois et l’écorce, c’est le tissu de croissance de l’arbre.

Le liber est la partie de l’arbre sous l’écorce, où le bois est fraîchement formé. Il contient le phloème, les vaisseaux conducteurs de la sève élaborée. Elle est la substance cheminant du haut vers le bas de l’arbre. Elle contient du glucose, les sucres fabriqués grâce à la photosynthèse dans les feuilles.

Enfin vient l’écorce, qui protège l’arbre contre les attaques biologiques, contre les gelures, contre le dessèchement et les blessures. Cette partie de l’arbre est imperméable, mais permet des échanges gazeux pour la respiration des cellules situées à l’intérieur, dans les couches vivantes du tronc.

Après ce long voyage, les sels minéraux et l’eau issus des racines rejoignent la couronne ou le houppier, soit la partie de l’arbre se situant entre la première branche et la cime de l’arbre.

En fonction des saisons, le végétal ne réagit pas de la même manière. La température et la durée du jour jouent un rôle primordial. C’est au retour des beaux jours que la machine intérieure de l’arbre se remet en route.

Au retour du printemps, les feuilles et fleurs sortent de leurs dormances après avoir passé plusieurs nuits à des températures au-dessus du point de gel. Ce développement est possible grâce aux réserves que l’arbre a stockées dans son bois. Au retour de la sève brute, le mélange entre l’eau et les sucres stockés permet de nourrir les bourgeons.

Au même moment que l’apparition des feuilles, de nouvelles racines poussent sous terre : les radicelles et la partie chevelue. Ses racines, fortement concentrées en sel, attirent l’eau présente dans les environs : c’est le phénomène d’osmose. Le liquide s’y accumule, créant une pression dans le système racinaire, poussant cette sève brute vers le haut de l’arbre. Deux autres phénomènes permettent à la sève de monter :

Avant d’expliquer le rôle des feuilles, rappelons un autre acteur qui permet à l’eau et aux sels minéraux de s’engouffrer dans les racines. C’est la mycorhize, une association symbiotique entre un champignon et un arbre. Le champignon va chercher les nutriments inaccessibles pour l’arbre. En échange, le végétal va produire du glucose dont le champignon a besoin.

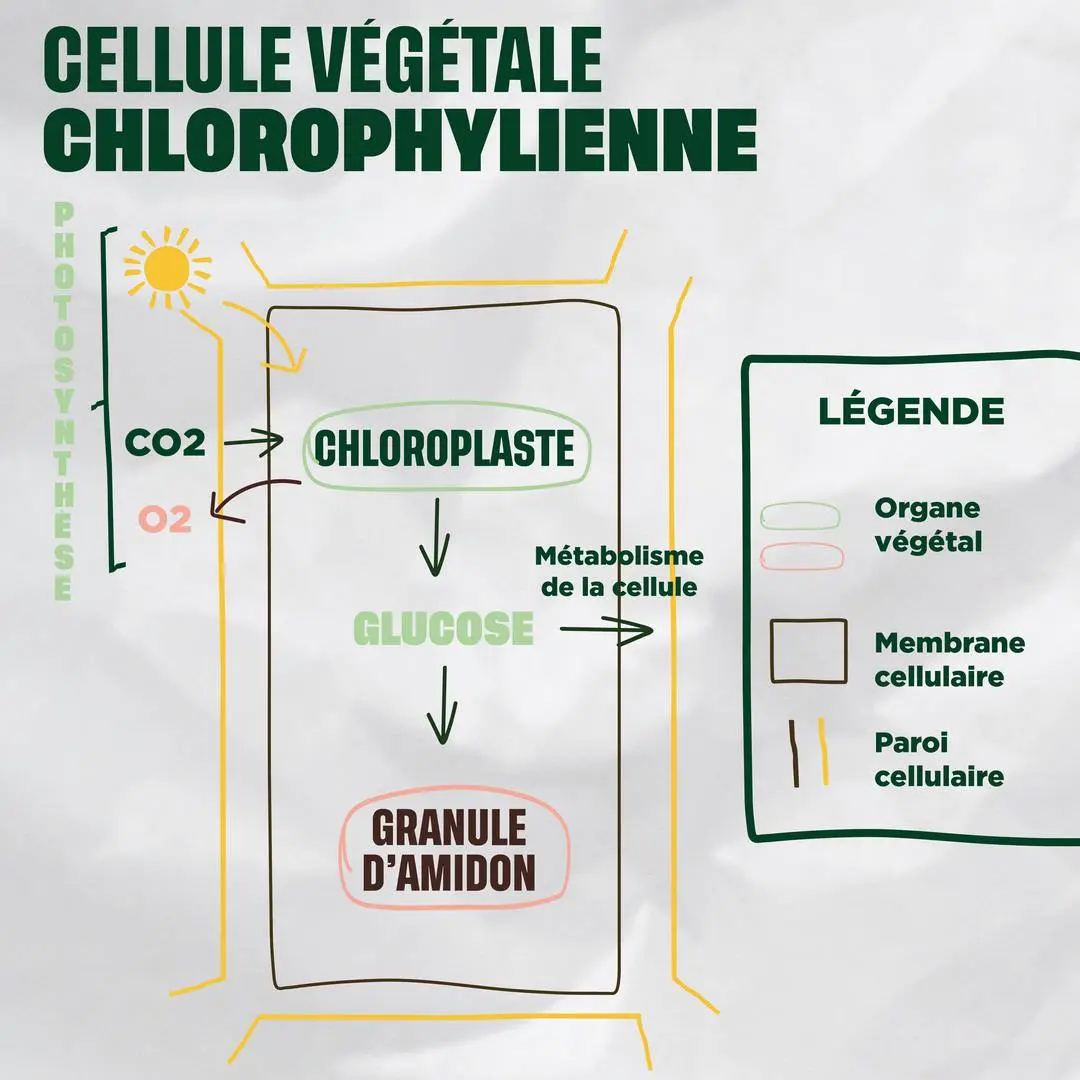

La feuille joue un rôle essentiel pour la survie de l’arbre, c’est elle qui produit sa nourriture grâce à la photosynthèse.

La photosynthèse est une réaction chimique se produisant avec le vert de la feuille, la chlorophylle. La couleur va capter la lumière du soleil qu’elle va emmagasiner dans le chloroplaste. C’est l’usine où sont produits les sucres. Grâce à la lumière, le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’air ainsi que l’eau arrivée des racines vont être transformés en glucose et en dioxygène (O2). Ce mécanisme est vital pour tous les êtres vivants utilisant la respiration. L’O2 est un déchet qui va être filtré puis rejeté massivement dans l’air. Le glucose, de son côté, sera acheminé à travers le phloème, pour la croissance de l’arbre, des cellules. C’est une source d’énergie primaire.

À la fin de l’été, les températures commencent à se rafraîchir. L’arbre se prépare pour hiberner. Durant cette période, c’est la phase de « dormance ». Le métabolisme de l’arbre ralentit et se concentre sur le tronc et les racines. La production de glucose s’est arrêtée, car la durée du jour est moins longue et l’eau ne monte plus. Les cellules des feuilles meurent. Les feuilles tombent. Le tronc, de son côté, est un très bon allié quand les températures chutent puisqu’il sert d’isolant contre le gel.

Les sols, souvent gelés durant les saisons froides, empêchent les racines d’accéder à l’eau. Le gel est également une menace pour l’arbre, car après son passage, il peut laisser des bulles d’air dans la tuyauterie de l’arbre, entrainant un déchirement des tissus. Pour se protéger, les conifères forment une couche de cire autour de leurs aiguilles. Les feuillus, de leur côté, mélangent certains de leurs sucres avec de l’eau pour baisser la température de prise en glace.

Puis à nouveau les beaux jours reviennent. Le cycle de vie de l’arbre recommence…

Après avoir exploré en détail l’anatomie et le fonctionnement interne des arbres, tournons-nous vers la réaction des arbres face aux dérèglements environnementaux. Les arbres, bien qu’ancrés dans un même lieu, démontrent une remarquable capacité d’adaptation face aux variations climatiques. Comment parviennent-ils à survivre et à prospérer malgré les conditions changeantes ?

Dans la première partie de l’article nous avons exploré l’anatomie et la nutrition des arbres. Forts de connaissances partagées par Hyacinthe, nous voulons maintenant comprendre comment ce fonctionnement interne permet aux arbres de s’adapter aux dérèglements climatiques.

Observons-nous déjà des signes visibles de cette adaptation ? Les comportements actuels des arbres face à divers phénomènes climatiques sont-ils les prémices de changements plus profonds ? Les plantes disposent-elles des ressources nécessaires pour affronter les modifications de leur environnement ?

Thierry, notre technicien forestier, du projet Cœur de Forêt France Sud-Ouest, nous entraîne au cœur de ces questionnements.

Au cours des siècles, les humains ont voulu récolter et transporter des plantes venues du monde entier pour diverses raisons. Dans les bateaux se mélangeaient des plantes nourricières, des plantes médicinales et des plantes ornementales.

Les Romains, durant leur conquête de territoires, rapportaient des graines, des bulbes, des portions de rameaux, et même des plantes entières. Les grandes explorations du XVᵉ au XVIIIᵉ siècle ont révélé la diversité floristique de la planète. Toutes ces plantes ont été transportées par voie maritime, pour être cultivées loin de leur lieu d’origine.

Il a parfois fallu acclimater ces plantes à ces nouveaux territoires, ce qui n’était pas toujours aisé, dans des contrées aux conditions climatiques contraignantes. Malgré leurs capacités d’adaptation, résultant d’une « plasticité phénotypique », c’est-à-dire la capacité de ces plantes à s’adapter aux variations de leur environnement, des changements étaient observés avec ces nouvelles conditions de vie. Ces changements étaient à la fois morphologiques et saisonniers, affectant divers événements rythmiques de la vie des plantes : période de floraison, de débourrement, de reproduction, durée de vie.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’acclimater des plantes exotiques. Il faut s’interroger sur la manière dont les plantes indigènes vont affronter les dérèglements climatiques et les nouveaux facteurs abiotiques[1]. Cela inclut des futures périodes de sécheresse, des chaleurs intenses plus fréquentes, une intensité lumineuse élevée, l’augmentation du taux de dioxyde de carbone atmosphérique (et autres gaz à effet de serre), ainsi que des conditions pédologiques altérées.

Quand nous, êtres humains, prenons le temps de débattre et repenser nos modes de vie, la nature, semble souffrir. Les forêts et les plantes, luttent pour gérer ce stress climatique. Elles en sont affectées dans leur croissance et leur développement.

La vie des plantes est rythmée par des phénomènes périodiques appelés : la phénologie. Ces phénomènes réapparaissent chaque année à des périodes ciblés. Aujourd’hui, l’ampleur et la vitesse des changements climatiques impactent très sérieusement l’ensemble des phénomènes et leur périodicité. Par exemple, en France, la date des vendanges semble s’être avancée de près de 18 jours depuis les années 1960.

Les observations empiriques et les études scientifiques ont permis de connaître les besoins des plantes et leurs réactions à des modifications de leur environnement. Aujourd’hui, nous connaissons le rôle du dioxyde carbone atmosphérique sur la croissance des plantes. Une augmentation de CO2 atmosphérique favorise l’accroissement de la surface foliaire, stimule la ramification, augmente chez certaines plantes une photosynthèse plus conséquente.

Toutefois, ces éléments abiotiques ne peuvent pas être considérés de façon isolée. Ils interagissent, de la même manière que les plantes interagissent avec la biocénose[2].

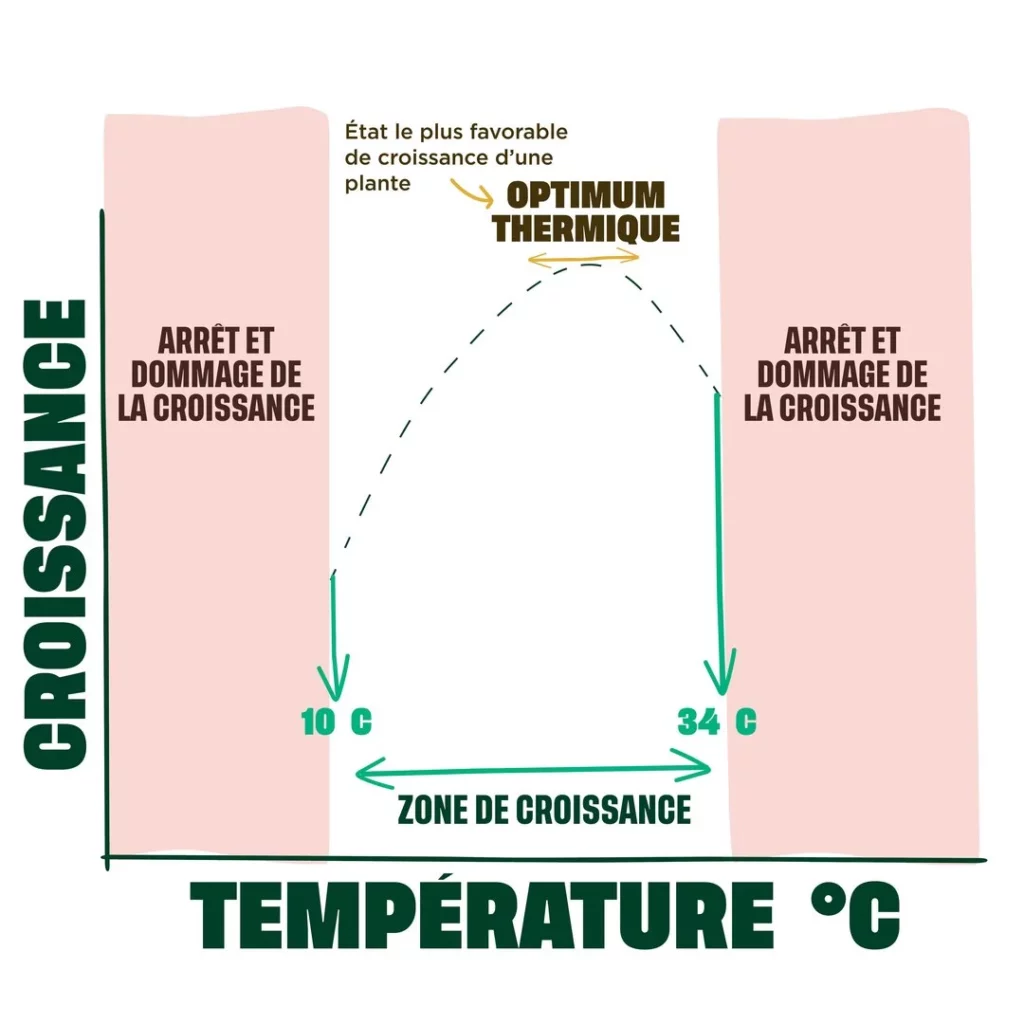

La température, elle aussi, est un élément essentiel dans le développement des plantes. Elle intervient dans les réactions biochimiques des cellules et l’activité des enzymes. En France, en général, l’état le plus favorable de croissance d’une plante, se trouve entre 20 et 25 degrés : c’est ce qu’on appelle l’optimum.

Quand l’augmentation de la température devient défavorable pour la plante : c’est un stress thermique. Ce stress va dépendre de l’intensité, de la durée et de la vitesse de cette augmentation, de l’espèce végétale et de son stade de développement. Par exemple, en France, les plantes ne pousseront pas en dessous de 10 degrés et au-delà de 30 degrés.

À noter que, l’augmentation du CO2 atmosphérique pendant des périodes de sécheresse ou de fortes températures n’a plus d’effet sur la croissance des plantes.

Or, le passage d’une phase de dormance à une phase active de croissance des plantes est partiellement influencé par les variations de température. Cependant, avec les changements climatiques significatifs, la phénologie des plantes est perturbée, entraînant des changements dans la temporalité de leurs cycles de vie. Avec, par exemple, un réveil plus précoce des plantes, ce pourquoi les vendanges commencent plus tôt.

Les températures et les quantités d’eau anormales induisent un stress chez la plante. Face à ce stress, la plante met en place différents mécanismes pour s’accommoder à cette situation défavorable.

Lors d’une canicule, les arbres réduisent leurs échanges gazeux entre les feuilles et l’atmosphère pour éviter une perte excessive d’eau, en fermant leurs stomates, les petits pores sur leurs feuilles. Si la canicule persiste, cette réduction peut devenir si extrême que l’arbre commence à perdre ses feuilles. C’est une mesure de survie pour minimiser la perte d’eau. Cependant, cette chute des feuilles se produit souvent pendant la phase de croissance de l’arbre. Un problème, car les feuilles sont essentielles à la photosynthèse. En perdant ses feuilles durant cette période cruciale, la croissance de l’arbre est interrompue, ce qui peut l’affaiblir et affecter son développement futur.

D’autres phénomènes, plus étonnants, sont observés. La sécheresse estivale et le stress hydrique peuvent générer une seconde feuillaison de la fin de l’été au début de l’hiver. En 2022, la sécheresse a gravement affecté les arbres dans certaines régions. En septembre, les arbres ont perdu leurs feuilles roussies par la chaleur d’août. Cependant, avec des conditions plus favorables durant l’automne, on a observé une seconde feuillaison chez différentes espèces d’arbres, atteignant parfois 75 % du volume de leur feuillage de printemps. Cette croissance supplémentaire entraîne une consommation d’énergie accrue pour la plante, réduisant la période de repos végétatif et impactant le développement futur des plantes.

Tous ces phénomènes seraient-ils les prémisses d’une adaptation ou d’une réaction de survie ?

Avec une période de végétation plus longue, les plantes accumulent moins de ressources et d’énergie nécessaires à leur développement. En particulier au développement de l’appareil reproducteur. Un hiver rude donnera des fleurs qualitatives, tandis qu’un printemps trop précoce et un hiver trop doux ne déclencheront pas la vernalisation, c’est-à-dire l’aptitude à fleurir grâce à une période de froid.

Les espèces animales sont, elles aussi, affectées par ces bouleversements climatiques. Leur cycle de dormance, de reproduction et de migration, peuvent être altérés. Ces périodes de décalage ne sont pas les mêmes que chez les plantes. Il y a une désynchronisation entre les différents organismes vivants : que l’on appelle le décalage phénologique. Cette année 2024, la floraison de beaucoup d’arbres, comme le robinier faux-acacia, ont fleuri de manière précoce. Les insectes pollinisateurs encore endormis durant la floraison sont perdus. Car à leur réveil, la plupart des floraisons sont terminées, comment vont-ils récolter le nectar ? La pollinisation, est retardée et moindre.

C’est à la fois la survie des plantes et des animaux qui est menacée.

Les plantes réagissent ponctuellement à des modifications de leur environnement, parce qu’elles sont capables de s’adapter à des conditions contraignantes. Toutefois, la problématique émane de la rapidité et l’intensité, à devoir s’adapter. Ces facteurs permettront-ils aux plantes et aux écosystèmes de faire front dans un premier temps et de s’adapter ensuite ? De nouveaux comportements sont observés. Il est probablement trop tôt pour dire s’il s’agit d’une accommodation ou le début d’une adaptation.

Certaines espèces, davantage opportunistes, moins exigeantes, pourront peut-être s’adapter. D’autres migreront vers de nouveaux territoires. Localement, des espèces disparaîtront à jamais, et d’autres les remplaceront. À nous de maintenir cet équilibre.

Nous encourageons chacun à se joindre à nous et à soutenir la forêt française en parrainant un arbre. Ensemble, nous pouvons faire la différence et œuvrer pour un avenir où l’humain et la forêt coexistent en harmonie

_______________________________________

[1] Abiotiques : Toutes les conditions qui ne sont pas vivantes, par exemple un rocher est une entité abiotique.

[2] Biocénose : Ensemble des êtres vivants d’un biotope, d’un milieu donné.